La soledad de América Latina: discurso de Gabriel García Márquez en la recepción del Premio Nobel de Literatura

Palabras pronunciadas por el escritor colombiano en Estocolmo, Suecia, el 8 de diciembre de 1982, dos días antes de la ceremonia de entrega del premio Nobel de Literatura.

Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen.

Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Los Cronistas de Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. En busca de las fuentes de la Eterna Juventud, el mítico Álvar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante ocho años el norte de México, en una expedición venática cuyos miembros se comieron unos a otros, y sólo llegaron cinco de los 600 que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados es el de las once mil mulas cargadas con cien libras de oro cada una, que un día salieron del Cuzco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado la misión alemana encargada de estudiar la construcción de un ferrocarril interoceánico en el istmo de Panamá, concluyó que el proyecto era viable con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la región, sino que se hicieran de oro.

La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general Antonio López de Santa Anna, que fue tres veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. El general Gabriel García Moreno gobernó al Ecuador durante 16 años como un monarca absoluto, y su cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. El general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo de El Salvador que hizo exterminar en una matanza bárbara a 30 mil campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban envenenados e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina. El monumento al general Francisco Morazán, erigido en la plaza mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney comprada en París en un depósito de esculturas usadas.

Hace once años uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa, y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido un instante de sosiego. Un presidente prometeico atrincherado en su palacio en llamas murió peleando solo contra todo un ejército, y dos desastres aéreos sospechosos y nunca esclarecidos segaron la vida de otro de corazón generoso, y la de un militar demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo. En este lapso, ha habido 5 guerras y 17 golpes de estado, y surgió un dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto, 20 millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir dos años, que son más de cuantos han nacido en la Europa occidental desde 1970. Los desaparecidos por motivos de la represión son casi 120 mil, que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la cuidad de Upsala. Numerosas mujeres arrestadas encintas dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Por no querer que las cosas siguieran así han muerto cerca de 200 mil mujeres y hombres en todo el continente, y más de 100 mil perecieron en tres pequeños y voluntariosos países de la América Central: Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Si esto fuera en los Estados Unidos la cifra proporcional sería de un millón 600 muertes violentas en cuatro años.

De Chile, país de tradiciones hospitalarias, ha huido un millón de personas: el 12 % por ciento de su población. El Uruguay, una nación minúscula de dos y medio millones de habitantes que se consideraba como el país más civilizado del continente, ha perdido en el destierro a uno de cada cinco ciudadanos. La guerra civil en El Salvador ha causado desde 1979 casi un refugiado cada 20 minutos. El país que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de América Latina tendría una población más numerosa que la de Noruega.

Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no sólo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad.

Pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros, que somos de su esencia, no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, extasiados en la contemplación de sus propias culturas, se hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos sólo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado, si recordara que Londres necesitó 300 años para construirse su primera muralla y otros 300 para tener un obispo, que Roma se debatió en las tinieblas de la incertidumbre durante 20 siglos antes de que un rey etrusco la implantara en la historia, y que aun en el siglo XVI los pacíficos suizos de hoy, que nos deleitan con sus quesos mansos y sus relojes impávidos, ensangrentaron a Europa como soldados de fortuna. Aun en el apogeo del Renacimiento, 12 mil lansquenetes a sueldo de los ejércitos imperiales saquearon y devastaron a Roma, y pasaron a cuchillo a ocho mil de sus habitantes.

No pretendo encarnar las ilusiones de Tonio Kröger, cuyos sueños de unión entre un norte casto y un sur apasionado exaltaba Thomas Mann hace 53 años en este lugar. Pero creo que los europeos de espíritu clarificador, los que luchan también aquí por una patria grande más humana y más justa, podrían ayudarnos mejor si revisaran a fondo su manera de vernos. La solidaridad con nuestros sueños no nos hará sentir menos solos, mientras no se concrete con actos de respaldo legítimo a los pueblos que asuman la ilusión de tener una vida propia en el reparto del mundo.

América latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental. No obstante, los progresos de la navegación que han reducido tantas distancias entre nuestras Américas y Europa, parecen haber aumentado en cambio nuestra distancia cultural. ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? No: la violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento, y no una confabulación urdida a 3 mil leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad.

Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y se acelera: cada año hay 74 millones más de nacimientos que de defunciones, una cantidad de vivos nuevos como para aumentar siete veces cada año la población de Nueva York. La mayoría de ellos nacen en los países con menos recursos, y entre estos, por supuesto, los de América Latina. En cambio, los países más prósperos han logrado acumular suficiente poder de destrucción como para aniquilar cien veces no sólo a todos los seres humanos que han existido hasta hoy, sino la totalidad de los seres vivos que han pasado por este planeta de infortunios.

Un día como el de hoy mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: "Me niego a admitir el fin del hombre". No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.

Recomendados

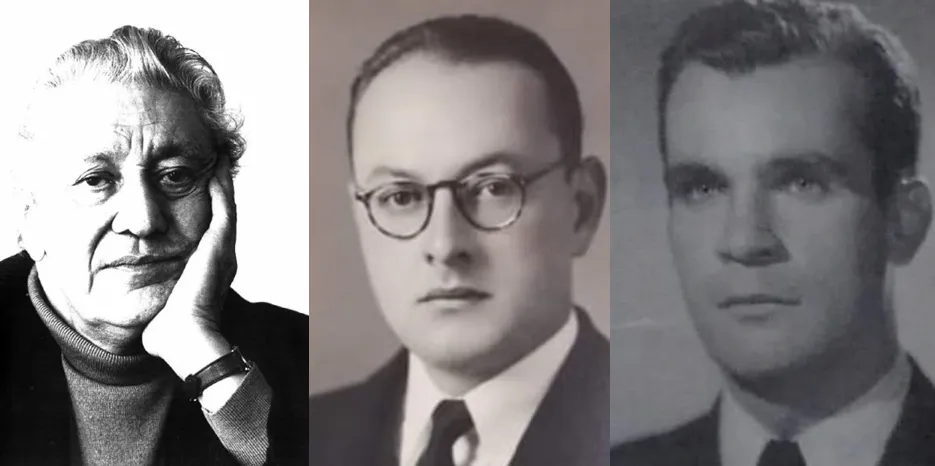

Los de Sucre: parte de la estirpe que hizo nacer a Macondo

Los sucreños que participaron en la formación cultural de Gabriel García Márquez.

Mientras escribo estas líneas ya Gabriel José de la Concordia García Márquez y su obra han demostrado de sobra ser inmortales. Reconocido a lo largo y ancho del planeta, al día de su muerte (abril de 2014) se habían vendido oficialmente alrededor de 50 millones de copias de su obra cumbre: Cien años de soledad. Una cifra que sabemos que está destinada a seguir aumentando. Como él mismo lo aseguró: esa obra ha terminado vendiéndose como salchichas. Asunto que, tal cual ha pasado con Cervantes y Shakespeare -en España e Inglaterra respectivamente- está vinculado con una oportunidad enorme para Colombia, entre otras porque como lo he dicho tantas veces: ¡solo nos dejó la inmortalidad!, al asegurar que no hay una línea de su obra que no esté basada en la realidad. Una realidad que es sin duda Colombia.

Son innumerables las investigaciones que se han hecho alrededor de la vida y obra de García Márquez, y muchas más las que están por venir. Yo misma llevo 20 años en ello y cada día corroboro que su magia es infinita, una magia cocinada a fuego lento desde su niñez, cuyo anecdotario es tan impresionante como su obra misma. Escenario atravesado por un territorio colombiano en particular: el departamento de Sucre.

¿Cómo así que atravesado? Sí, es un territorio trasversal en la juventud de García Márquez, no solo por los retazos de vida habitados en Sincé y Sucre-Sucre, si no principalmente por los sucreños que una y otra vez le extendieron su mano generosa, a él y su familia, dando puntadas definitivas en el devenir vital del escritor.

Jaime García Márquez -el primero de la prole nacido en Sucre-Sucre- me enseñó cuando nos conocimos, hace un par de décadas, que Macondo es primordialmente un estado del alma. A ello me atrevo a sumar otra consideración: es un estado del alma que se nutrió de otras almas, como las que en una reciente investigación con Frank Acuña hemos denominado: Los de Sucre.

Todo inicia en 1943 cuando a bordo del buque David Arango, el escritor en ciernes se dirigía hacia Bogotá en busca de una beca para continuar los estudios secundarios que había abandonado en el Colegio San José de Barranquilla. Su nombre: Adolfo Gómez Támara. Su profesión: abogado. Su origen: Sincelejo. Su misión: enviar al joven García Márquez a encontrarse con su vocación de escritor.

Embebido en sus lecturas, sentado en la cubierta, Gómez Támara parecía abstraído del mundo, pero realmente estaba muy atento a la música que sonaba. En particular a un bolero que cantaba el entonces casi adolescente García Márquez, en compañía de los músicos del barco. No lo dudó, le pidió al chico transcribir la letra de una pieza para interpretársela a la novia que lo esperaba en la capital. El joven no solo lo hizo gustoso, sino que le dio los trucos de interpretación, sin saber lo que la gratitud de este hombre le deparaba.

Al llegar a la estación de la sabana en Bogotá, Gómez Támara le regaló un ejemplar de El doble de Dostoievski. Días después, mientras García Márquez hacía la fila en el Ministerio de Educación Nacional, volvería a encontrárselo, con la sorpresa de que justamente él era el director nacional de becas. Gómez Támara lo sacó de la fila, le indicó el camino a su oficina y aunque no lo envió al San Bartolomé -como quería su madre, doña Luisa-, le consiguió un cupo en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá: primer colegio laico de Colombia donde el profesor Calderón Hermida descubriría su vocación literaria, Carlos Martin y los Piedracelistas estimularían su sensibilidad, y conocería a su héroe de aquel tiempo, el compositor Guillermo Quevedo Zornoza, quien le daría la oportunidad de aprender a escribir a máquina, en esa ciudad salina donde años después se me permitiría identificar el convento donde nació el penúltimo Buendía, y donde aún están los aposentos y el piano de Fernanda Del Carpio.

Y si llegó a Zipaquirá por un sucreño, también se divirtió y salió de allí con un sucreño: el negro Pale. José Palencia, un joven nacido en Sucre-Sucre, compañero de parrandas del estudiante cataquero y de último año escolar en el liceo zipaquireño, donde gracias a la posición de su familia terminó dotando un grupo musical, regalándole el primer traje formal a García Márquez y llevándolo más de una vez en avión de vacaciones a la casa materna. Amén de hacer de ese tiempo en el helado paraje andino, uno sin duda más cálido.

Calidez que se reiteró en el cuarto de pensión de la Calle del Florián en el centro de la Bogotá de 1948, donde vivía García Márquez mientras estudiaba primer año de derecho en la Universidad Nacional, compartiendo habitación con el entonces estudiante de medicina nacido en Sucre-Sucre: Manuel Domingo Vega, quien quedará en la historia de la literatura universal como el hombre que le mostró a Premio Nobel de literatura 1982 la viabilidad de trabajar con lo mágico y lo paranormal en la literatura, prestándole La metamorfosis de Franz Kafka. Amén de que con toda certeza fue uno de los amigos que lo acompañaron y apoyaron en el siniestro 9 de abril, cuando tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán la ciudadanía entró en desmanes que incendiarían la pensión y la historia de Colombia en adelante.

Trasegar de letras que pasó de la fantasía a la responsabilidad el día que Jorge Álvaro Espinoza -nacido en Sincé Sucre-, después de que le publicaran al escritor su primer cuento en el diario El Espectador en septiembre de 1947, le hizo caer en cuenta de que eso de ser escritor implicaba un compromiso, una disciplina y una alta calidad, que como ya sabemos tantos años después, es sello indiscutible de la producción literaria del nobel colombiano.

Vocación desaforada que no siempre se alimentó de manera tan santa… La librería se llamaba La Gran Colombia y quedaba en las inmediaciones de lo que hoy se conoce como Parque del Rosario en el centro de Bogotá, era propiedad de Carlos H Pareja, uno de los intelectuales más prominentes que ha tenido el departamento de Sucre, con una importante producción literaria y poética bajo el seudónimo de Simón Latino. El mismo que se hacía el de vista gorda cuando los estudiantes universitarios iban a robarse novedades literarias, hasta el día que García Márquez descubrió que H Pareja era de Sincé y medio pariente de su padre, y se encargó de detener la osadía de varios de sus compañeros de universidad, abriendo la oportunidad a préstamos editoriales y diálogos de gran riqueza intelectual.

Diálogos e ideas enriquecidas en el inicio de su ejercicio periodístico en el diario El Universal de Cartagena -poco después de llegar a esa ciudad en abril de 1948 por el cierre de la Universidad Nacional tras el Bogotazo-, con un virtuoso de las artes y las letras nacido en Tolú: Héctor Rojas Herazo, quien no dudó del prominente futuro de aquel muchacho delgado de mirada profunda en las conversaciones de final de la jornada en el Camellón de los mártires. Un miembro muy importante del grupo de amigos que García Márquez cultivó en aquellos días en La Heroica mientras seguía haciéndose camino al andar.

Particular devenir de uno de los colosos globales de las letras, que nuevamente en Cartagena de Indias, a principios de los años 50, cuando su familia materna se traslada allí desde Sucre-Sucre, y mientras él trabajaba ya en el periódico El Heraldo de Barranquilla, aparece un nuevo apoyo sucreño.

Hermógenes Martínez -conocido al interior de la familia como Hermógenes Sol-, medio hermano de Gabriel Eligio García Martínez -padre del escritor-; le dio a la prole el apoyo para conseguir una casa en el Pie de la Popa, amén de gestiones para lograrle trabajo a varios miembros de la familia, dándole el bote de remos que le permitiría a García Márquez continuar con su destino hacia la gloria.

Mismos años -exactamente enero de 1951- en que otro sucreño, aunque de manera lamentable, resultaría su inspiración… Lo supo por medio de su novia Mercedes Barcha: Cayetano Gentile, su amigo en Sucre-Sucre había sido asesinado a manos de los hermanos Chica en nombre de la honra de su hermana Margarita. Una historia, que hoy es conocida por lectores de todo el mundo bajo el título de Crónica de una muerte anunciada.

Tradición de presencia sucreña qué décadas después ha continuado Carlos Martínez Simahán -hijo de Hermógenes Sol-, prominente político nacido en Sincé que se encargó décadas después de procurarle un buen empleo a Margot García Márquez -quien fue determinante en la manutención de la familia hasta que tiempos mejores llegaron para sus hermanos-. Acción que reiteró con Aída García Márquez cuando ella se salió del convento y que calla con la gallardía propia de todos estos sucreños que con vocación generosa apoyaron el fluir de la historia de la literatura hispanoparlante de talla mundial.

Este es un puñado de hombres que confío sean ejemplo para los sucreños de este tiempo, para que estén a la altura de la responsabilidad, la oportunidad y el compromiso de hacer parte de la estirpe que hizo nacer a Macondo.