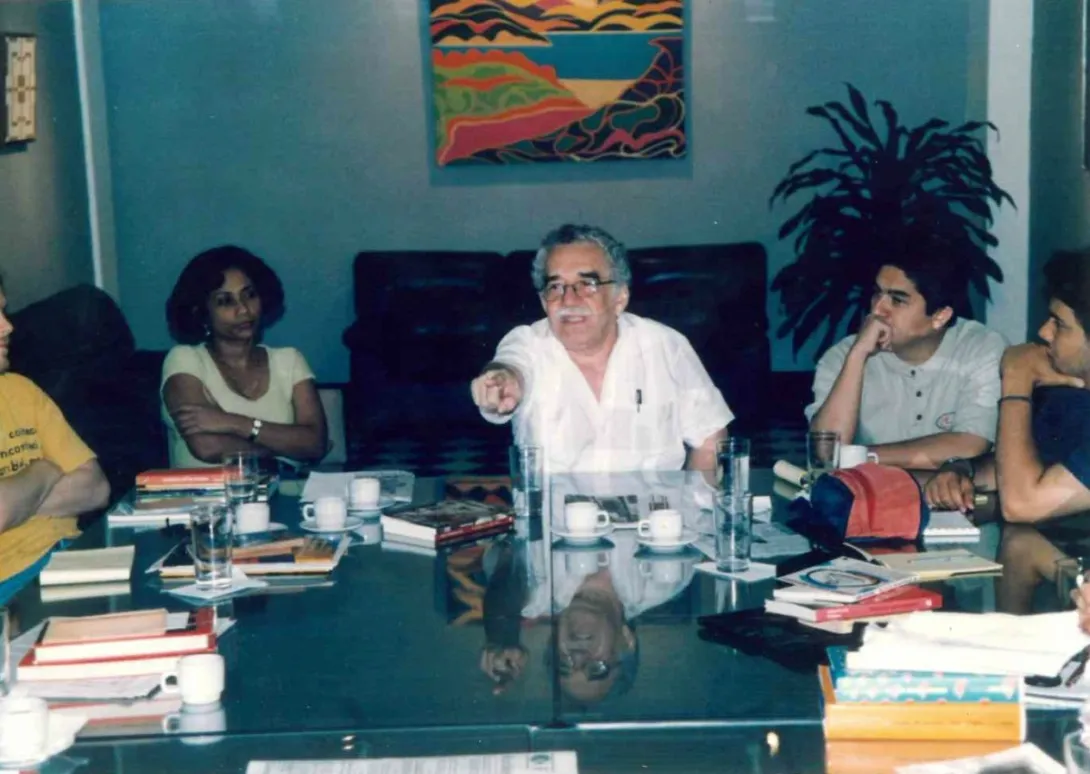

Discurso de Gabriel García Márquez en la inauguración de la FNPI

Palabras pronunciadas en Cartagena el 18 de marzo de 1995 durante la primera actividad de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano: el seminario sobre libertad de prensa y protección a los periodistas, organizado en asocio con el Committee to Protect Journalists de Nueva York (CPJ).

Temo que alguno de ustedes se pregunte qué tiene que ver una escuela de periodismo empírico con los nobles propósitos del Comité para la Protección de los Periodistas. Es muy sencillo: un factor esencial en la defensa de la integridad de un periodista, de su independencia y hasta de su vida, es una buena formación profesional.

Empecemos por observar juntos que cuánto más se fundan escuelas académicas de periodismo, más evidente se hace que enseñan muchas cosas útiles para el oficio, pero muy poco del oficio mismo. Y casi nada de las dos materias más importantes: la práctica y la ética.

El origen de este desastre podría ser que la formación de los periodistas no logró evolucionar a la misma velocidad que los instrumentos del oficio y se quedaron buscando a tientas el camino en el laberinto de una tecnología disparada sin control hacia el futuro. Deberían salir preparados para dominar las nuevas técnicas y es todo lo contrario: salen llevados a rastras por ellas, sin los mecanismos de participación que fortalecían el espíritu en el pasado y sin tiempo ni ánimos para pensar y seguir aprendiendo el oficio. La misma sala de redacción, que siempre fue el aula máxima, es ahora un laboratorio deshumanizado, donde parece más fácil comunicarse con los fenómenos siderales que con el corazón de los lectores.

Nos preocupa la crisis ética del periodismo escrito. El empleo vicioso de las comillas en declaraciones falsas o ciertas facilita equívocos inocentes o deliberados, manipulaciones venenosas que le dan a la noticia la magnitud de un arma mortal. Las citas de fuentes que merecen entero crédito, de altos funcionarios que pidieron no revelar su nombre -y que en realidad no existen-, o la de supuestos observadores que todo lo saben y que nadie ve, amparan toda clase de agravios impunes, porque nos atrincheramos en nuestro derecho de no revelar la fuente. El único consuelo que nos queda es suponer que muchas de estas transgresiones éticas, y otras tantas que avergüenzan al periodismo de hoy, no son siempre por inmoralidad sino por falta de dominio profesional.

En esta visión crítica de la enseñanza se funda el Taller del Nuevo Periodismo Iberoamericano. Nuestra propuesta es hacer una pausa en la formación académica y volver al sistema primario de talleres prácticos en pequeños grupos, con un aprovechamiento crítico de las experiencias históricas y en su marco original de servicio público.

Algo como los simuladores de las escuelas de aviación, que reproducen todos los incidentes del vuelo para que los estudiantes aprendan a sortear las catástrofes antes de que se las encuentren de verdad atravesadas en la vida.

Estos son, queridos amigos del Comité de Defensa de los Periodistas, los principios elementales y los métodos simples con que esperamos contribuir a la noble causa de ustedes para la renovación urgente del mejor oficio del mundo. Bienvenidos, pues, a este Taller del Nuevo Periodismo Iberoamericano, que hoy inicia con la bendición de ustedes su primer siglo de labores.

Recomendados

Los de Sucre: parte de la estirpe que hizo nacer a Macondo

Los sucreños que participaron en la formación cultural de Gabriel García Márquez.

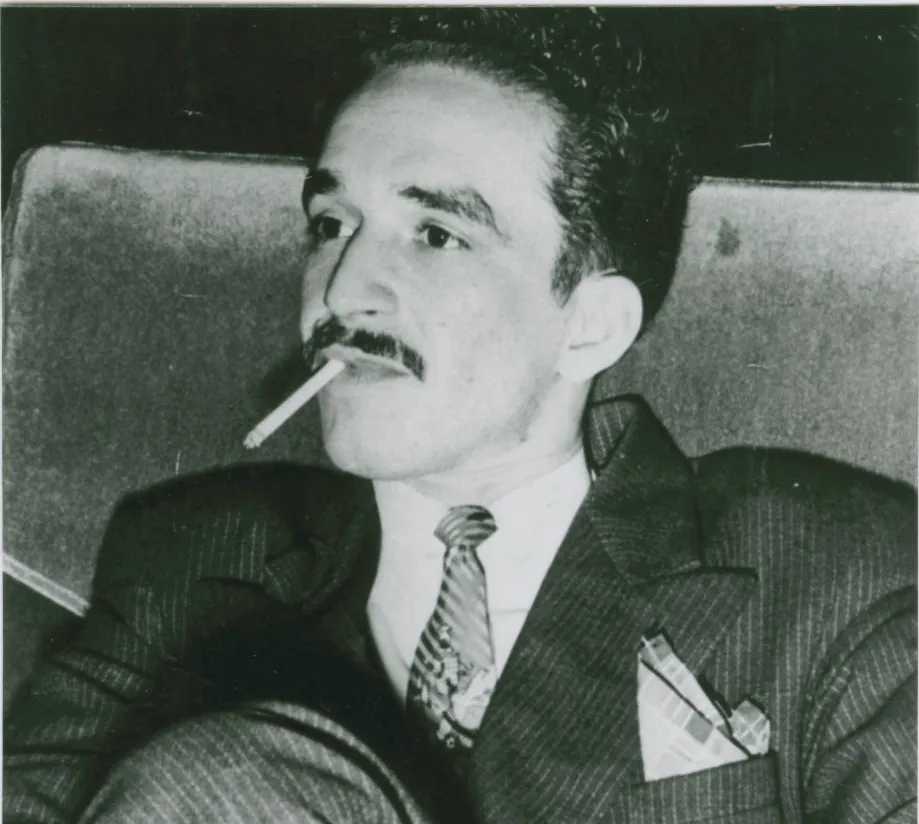

Mientras escribo estas líneas ya Gabriel José de la Concordia García Márquez y su obra han demostrado de sobra ser inmortales. Reconocido a lo largo y ancho del planeta, al día de su muerte (abril de 2014) se habían vendido oficialmente alrededor de 50 millones de copias de su obra cumbre: Cien años de soledad. Una cifra que sabemos que está destinada a seguir aumentando. Como él mismo lo aseguró: esa obra ha terminado vendiéndose como salchichas. Asunto que, tal cual ha pasado con Cervantes y Shakespeare -en España e Inglaterra respectivamente- está vinculado con una oportunidad enorme para Colombia, entre otras porque como lo he dicho tantas veces: ¡solo nos dejó la inmortalidad!, al asegurar que no hay una línea de su obra que no esté basada en la realidad. Una realidad que es sin duda Colombia.

Son innumerables las investigaciones que se han hecho alrededor de la vida y obra de García Márquez, y muchas más las que están por venir. Yo misma llevo 20 años en ello y cada día corroboro que su magia es infinita, una magia cocinada a fuego lento desde su niñez, cuyo anecdotario es tan impresionante como su obra misma. Escenario atravesado por un territorio colombiano en particular: el departamento de Sucre.

¿Cómo así que atravesado? Sí, es un territorio trasversal en la juventud de García Márquez, no solo por los retazos de vida habitados en Sincé y Sucre-Sucre, si no principalmente por los sucreños que una y otra vez le extendieron su mano generosa, a él y su familia, dando puntadas definitivas en el devenir vital del escritor.

Jaime García Márquez -el primero de la prole nacido en Sucre-Sucre- me enseñó cuando nos conocimos, hace un par de décadas, que Macondo es primordialmente un estado del alma. A ello me atrevo a sumar otra consideración: es un estado del alma que se nutrió de otras almas, como las que en una reciente investigación con Frank Acuña hemos denominado: Los de Sucre.

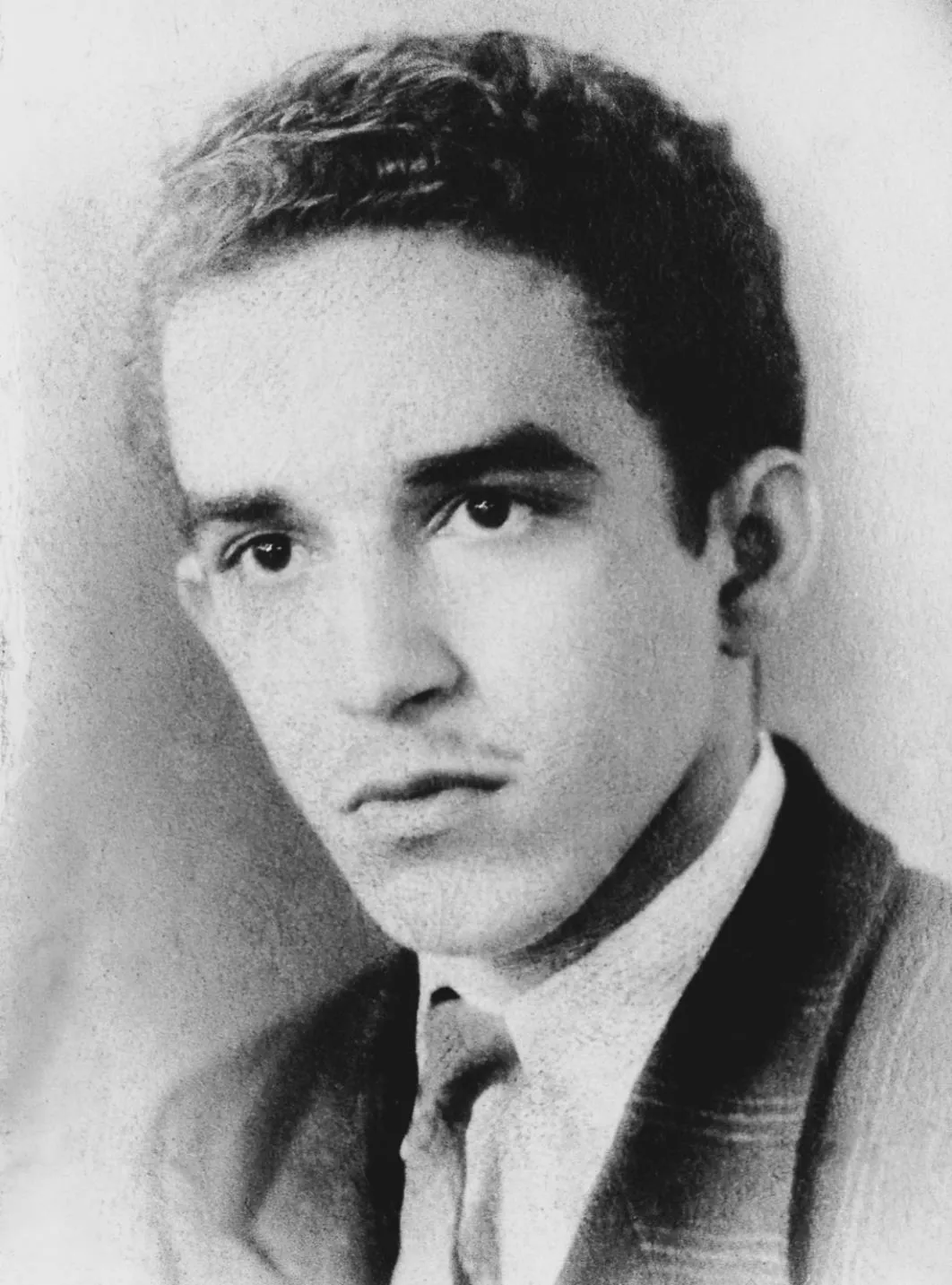

Todo inicia en 1943 cuando a bordo del buque David Arango, el escritor en ciernes se dirigía hacia Bogotá en busca de una beca para continuar los estudios secundarios que había abandonado en el Colegio San José de Barranquilla. Su nombre: Adolfo Gómez Támara. Su profesión: abogado. Su origen: Sincelejo. Su misión: enviar al joven García Márquez a encontrarse con su vocación de escritor.

Embebido en sus lecturas, sentado en la cubierta, Gómez Támara parecía abstraído del mundo, pero realmente estaba muy atento a la música que sonaba. En particular a un bolero que cantaba el entonces casi adolescente García Márquez, en compañía de los músicos del barco. No lo dudó, le pidió al chico transcribir la letra de una pieza para interpretársela a la novia que lo esperaba en la capital. El joven no solo lo hizo gustoso, sino que le dio los trucos de interpretación, sin saber lo que la gratitud de este hombre le deparaba.

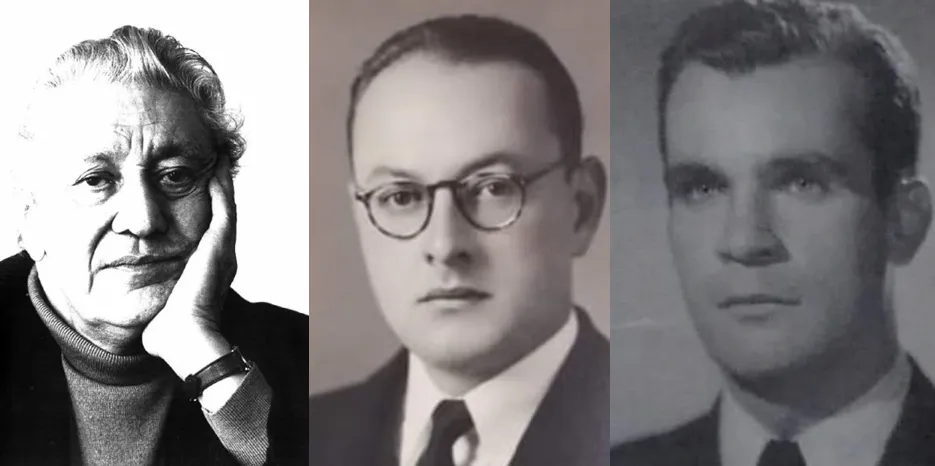

Al llegar a la estación de la sabana en Bogotá, Gómez Támara le regaló un ejemplar de El doble de Dostoievski. Días después, mientras García Márquez hacía la fila en el Ministerio de Educación Nacional, volvería a encontrárselo, con la sorpresa de que justamente él era el director nacional de becas. Gómez Támara lo sacó de la fila, le indicó el camino a su oficina y aunque no lo envió al San Bartolomé -como quería su madre, doña Luisa-, le consiguió un cupo en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá: primer colegio laico de Colombia donde el profesor Calderón Hermida descubriría su vocación literaria, Carlos Martin y los Piedracelistas estimularían su sensibilidad, y conocería a su héroe de aquel tiempo, el compositor Guillermo Quevedo Zornoza, quien le daría la oportunidad de aprender a escribir a máquina, en esa ciudad salina donde años después se me permitiría identificar el convento donde nació el penúltimo Buendía, y donde aún están los aposentos y el piano de Fernanda Del Carpio.

Y si llegó a Zipaquirá por un sucreño, también se divirtió y salió de allí con un sucreño: el negro Pale. José Palencia, un joven nacido en Sucre-Sucre, compañero de parrandas del estudiante cataquero y de último año escolar en el liceo zipaquireño, donde gracias a la posición de su familia terminó dotando un grupo musical, regalándole el primer traje formal a García Márquez y llevándolo más de una vez en avión de vacaciones a la casa materna. Amén de hacer de ese tiempo en el helado paraje andino, uno sin duda más cálido.

Calidez que se reiteró en el cuarto de pensión de la Calle del Florián en el centro de la Bogotá de 1948, donde vivía García Márquez mientras estudiaba primer año de derecho en la Universidad Nacional, compartiendo habitación con el entonces estudiante de medicina nacido en Sucre-Sucre: Manuel Domingo Vega, quien quedará en la historia de la literatura universal como el hombre que le mostró a Premio Nobel de literatura 1982 la viabilidad de trabajar con lo mágico y lo paranormal en la literatura, prestándole La metamorfosis de Franz Kafka. Amén de que con toda certeza fue uno de los amigos que lo acompañaron y apoyaron en el siniestro 9 de abril, cuando tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán la ciudadanía entró en desmanes que incendiarían la pensión y la historia de Colombia en adelante.

Trasegar de letras que pasó de la fantasía a la responsabilidad el día que Jorge Álvaro Espinoza -nacido en Sincé Sucre-, después de que le publicaran al escritor su primer cuento en el diario El Espectador en septiembre de 1947, le hizo caer en cuenta de que eso de ser escritor implicaba un compromiso, una disciplina y una alta calidad, que como ya sabemos tantos años después, es sello indiscutible de la producción literaria del nobel colombiano.

Vocación desaforada que no siempre se alimentó de manera tan santa… La librería se llamaba La Gran Colombia y quedaba en las inmediaciones de lo que hoy se conoce como Parque del Rosario en el centro de Bogotá, era propiedad de Carlos H Pareja, uno de los intelectuales más prominentes que ha tenido el departamento de Sucre, con una importante producción literaria y poética bajo el seudónimo de Simón Latino. El mismo que se hacía el de vista gorda cuando los estudiantes universitarios iban a robarse novedades literarias, hasta el día que García Márquez descubrió que H Pareja era de Sincé y medio pariente de su padre, y se encargó de detener la osadía de varios de sus compañeros de universidad, abriendo la oportunidad a préstamos editoriales y diálogos de gran riqueza intelectual.

Diálogos e ideas enriquecidas en el inicio de su ejercicio periodístico en el diario El Universal de Cartagena -poco después de llegar a esa ciudad en abril de 1948 por el cierre de la Universidad Nacional tras el Bogotazo-, con un virtuoso de las artes y las letras nacido en Tolú: Héctor Rojas Herazo, quien no dudó del prominente futuro de aquel muchacho delgado de mirada profunda en las conversaciones de final de la jornada en el Camellón de los mártires. Un miembro muy importante del grupo de amigos que García Márquez cultivó en aquellos días en La Heroica mientras seguía haciéndose camino al andar.

Particular devenir de uno de los colosos globales de las letras, que nuevamente en Cartagena de Indias, a principios de los años 50, cuando su familia materna se traslada allí desde Sucre-Sucre, y mientras él trabajaba ya en el periódico El Heraldo de Barranquilla, aparece un nuevo apoyo sucreño.

Hermógenes Martínez -conocido al interior de la familia como Hermógenes Sol-, medio hermano de Gabriel Eligio García Martínez -padre del escritor-; le dio a la prole el apoyo para conseguir una casa en el Pie de la Popa, amén de gestiones para lograrle trabajo a varios miembros de la familia, dándole el bote de remos que le permitiría a García Márquez continuar con su destino hacia la gloria.

Mismos años -exactamente enero de 1951- en que otro sucreño, aunque de manera lamentable, resultaría su inspiración… Lo supo por medio de su novia Mercedes Barcha: Cayetano Gentile, su amigo en Sucre-Sucre había sido asesinado a manos de los hermanos Chica en nombre de la honra de su hermana Margarita. Una historia, que hoy es conocida por lectores de todo el mundo bajo el título de Crónica de una muerte anunciada.

Tradición de presencia sucreña qué décadas después ha continuado Carlos Martínez Simahán -hijo de Hermógenes Sol-, prominente político nacido en Sincé que se encargó décadas después de procurarle un buen empleo a Margot García Márquez -quien fue determinante en la manutención de la familia hasta que tiempos mejores llegaron para sus hermanos-. Acción que reiteró con Aída García Márquez cuando ella se salió del convento y que calla con la gallardía propia de todos estos sucreños que con vocación generosa apoyaron el fluir de la historia de la literatura hispanoparlante de talla mundial.

Este es un puñado de hombres que confío sean ejemplo para los sucreños de este tiempo, para que estén a la altura de la responsabilidad, la oportunidad y el compromiso de hacer parte de la estirpe que hizo nacer a Macondo.

En Zipaquirá falta un letrero: “Se venden palmas fúnebres”

La primera vez que llegué a Zipaquirá con solo caminar sus calles comprendí el impacto que aquel lugar había tenido sobre Gabriel García Márquez. Los aromas, los caminos, el paisaje y, por supuesto, la temperatura. Aquello era una antonimia total a nuestro natal caribe.

Nacimos -él en Aracataca y yo en Barranquilla- en un pedazo de tierra donde los colores nos los enseñaron en las calles, señalando las flores que en los jardines todo el año expresan esa policromía que ninguna cartilla es capaz de igualar.

Sensaciones que se deshacían tal cual las mariposas que iban detrás de Meme –rumbo al convento donde su madre la recluyó en estas latitudes andinas–. Ante el humo descomunal de los hornos de sal, que sumó a esto que yo veía –cuando llegó García Márquez–, un hollín infinito…

Tamiz grisáceo que en combinación con el frío del páramo no podía más que llamar a la melancolía en el interior de este hombre caribe que, para su desgracia, además, de camino, se había deshecho del sobretodo de camello que su madre le había conseguido para que se resguardara del frío, tirándolo por la borda del buque David Arango, a bordo del cual surcaba el río Magdalena para llegar a Puerto Salgar y de ahí tomar el tren hasta la estación de la sabana en Bogotá. Todo porque sus hermanos le habían dicho que la prenda había pertenecido a un político muerto y que si se la ponía, seguro el muerto le salía…

Extravagante camino estudiantil de principios de los cuarenta que recorrió muchas veces el escritor en ciernes. Desde aquella primera vez que lo abordó en busca de una beca para terminar el bachillerato, que se negó a continuar en Barranquilla por causa de un mal de amores.

En la cubierta, haciendo uso de sus bien conocidas facultades de cantante, un sonoro y amoroso bolero le abriría las puertas del Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá.

Embebido en la lectura de libros con empaste de lujo, un hombre ocupaba las horas en engullir páginas en el barco, mientras Gabito entre canción y canción le echaba un vistazo, -porque ya desde entonces era un ávido lector-.

La lectura se detuvo y el hombre se acercó a Gabito para pedirle que le escribiera en un papel la letra del bolero que acababa de interpretar, -pues tan romántico como él- se lo quería cantar a la novia que en Bogotá lo esperaba. Generoso y presto, García Márquez no solo le transcribió la letra al interesado, si no que además le dio un par de trucos de interpretación. La vida todavía no sabía qué tanto agradecería aquel extraño…

Al llegar a la estación de la sabana, mientras el joven Cataquero esperaba a que un pariente de su padre lo viniera a recoger, el hombre agradecido le extendió un ejemplar de “El doble” de Dostoievski por el favor de la canción.

Los días pasaron y aquel encuentro se repitió. Justo cuando el estudiante hacía la fila frente al Ministerio de Educación Nacional en busca de una beca para finalizar la secundaria, el mismo lector de la cubierta se le acercó y le preguntó qué hacía en aquella fila, para informarle tras la respuesta que saliera de ahí, que él era uno de los encargados de las becas.

El amable y caribe abogado no había terminado de preguntarle al hijo del telegrafista de Aracataca dónde quería estudiar, cuando este ya había respondido con juicio lo que le había ordenado decir su mamá: “Yo quiero estudiar en el Colegio San Bartolomé ¡Donde estudian los presidentes!” Ante lo cual el funcionario le señaló la torre de cartas en su escritorio por parte de gente influyente, recomendando a jóvenes para una plaza en ese colegio, lo que imposibilitaba darle un lugar allí.

Sin embargo, le otorgaron un cupo en el Liceo Nacional de varones de Zipaquirá, que contaba con un profesorado de excelente nivel… Suerte que, más de una vez García Márquez calificaría como “haberse ganado un tigre en una rifa”. Tigre, que está demostrado, hace parte del coctel que dio origen a más de un episodio, y un personaje en su literatura… Incluyendo una de las mujeres más bellas de Cien años de soledad. La que para Aureliano Segundo fue la mujer más hermosa de la tierra…

“(…) Con la tenacidad atroz con que José Arcadio Buendía atravesó la sierra para fundar Macondo, con el orgullo ciego con el que el coronel Aureliano Buendía promovió sus guerras inútiles, con la tenacidad insensata con la que Úrsula aseguró la supervivencia de la estirpe, así buscó Aureliano Segundo a Fernanda, sin un solo instante de desaliento. Cuando preguntó dónde vendían palmas fúnebres, lo llevaron de casa en casa para que escogiera las mejores. Cuando preguntó dónde estaba la mujer más bella que se había dado sobre la tierra, todas las madres le llevaron a sus hijas. Se extravió por desfiladeros de niebla, por tiempos reservados al olvido, por laberintos de desilusión. Atravesó un páramo amarillo donde el eco repetía los pensamientos y la ansiedad provocaba espejismos premonitorios. Al cabo de semanas estériles, llegó a una ciudad desconocida donde todas las campanas tocaban a muerto. (…)” (Márquez, págs. 217, 218)

Ciudad andina de caminos empedrados y balconadas coloniales, donde Gabriel García Márquez descubrió esas papas nevadas “que sabían a gloria”, y la primera cita con la que sería una de las compañeras más fieles de su creación: la música clásica. Un lugar donde conoció a algunos de los Piedracelistas –poetas del movimiento Piedra y Cielo– gracias a que uno de sus miembros –Carlos Martin– fue rector del liceo durante una parte de la permanencia del escritor en esta casona de dos patios que, como testigo silente, permanece incólume hoy, en el centro histórico de Zipaquirá, para evitar que la peste del olvido alcance los recuerdos, de esta importante etapa en la vida del Premio Nobel de Literatura colombiano.

Ubicada a menos de 2 horas de la capital colombiana, Zipaquirá es un municipio tranquilo y lleno de parajes idílicos, entre los cuales, además del antiguo liceo, hay un tesoro museográfico muy especial: La Casa Museo Quevedo Zornoza. Ésa fue la residencia del Maestro Guillermo Quevedo Zornoza y su familia. Propiedad, donde además de preservar y exhibir el testimonio físico de la vida y obra del gran compositor de música clásica –que vendía sus composiciones ya en los 40 a la RCA Víctor en USA–, nos abre la puerta a conocer el lugar donde aprendió a escribir a máquina Gabriel García Márquez. Esto gracias a la deferencia del maestro Quevedo, que lo recibía como un amigo de la familia y que, en consonancia con ello, le prestaba su máquina, al tiempo que en la sala contigua se escuchaban los ejercicios de piano de su hermana, Conchita Quevedo Zornoza, que, con su elegancia, disciplina para manejar el hogar y sus costumbres de mujer andina tradicional, la subrayan para mí, con el halo inconfundible de Fernanda Del Carpio.

“(…) Fernanda era una mujer perdida para el mundo. Había nacido y crecido a mil kilómetros del mar, en una ciudad lúgubre por cuyas callejuelas de piedra traqueteaban todavía, en noches de espantos, las carrozas de los virreyes. Treinta y dos campanarios tocaban a muerto a las 6 de la tarde. En la casa señorial embaldosada de losas sepulcrales, jamás se conoció el sol. El aire había muerto en los cipreses del patio, en las pálidas colgaduras de los dormitorios, en las arcadas rezumantes del jardín de los nardos. Fernanda no tuvo hasta la pubertad otra noticia del mundo que los melancólicos ejercicios de piano ejecutados en alguna casa vecina (…)” (Márquez, 1997)

Y así, soportada en estas palabras y tras un largo cotejo de fuentes, siguiendo la premisa del escritor respecto a que no hay en sus novelas algo que no tenga cimiento en la realidad. Gracias al apoyo de todo el generoso equipo de la Fundación Casa Museo Quevedo Zornoza, la mirada avizora del fotógrafo Óscar Perfer y la complicidad del Centro Gabo y la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar; las visitas una y otra vez a este museo, cobraron este nuevo sentido de confirmarlo como el origen real de Fernanda Del Carpio.

El magistral inventario que tienen de las pertenencias de la familia Quevedo Zornoza habla, y nos parece estar viendo lo que llegaba en los baúles llenos de enseres que enviaba como regalo a sus nietos el padre de Fernanda…

“(…) los niños se acostumbraron a pensar en el abuelo como un ser legendario, que les transcribía versos piadosos en las cartas y les mandaba en cada Navidad un cajón de regalos que apenas si cabía por la puerta de la calle. Eran, en realidad, los últimos desperdicios del patrimonio señorial. (…) Poco a poco el esplendor funerario de la antigua y helada mansión se fue trasladando a la luminosa casa de los Buendía.” (Márquez, 1997)

El piano, el oratorio, los baúles, el reloj detenido en unas eternas 3 de la tarde, los efectos personales de doña Conchita, nos hacen respirar en el patio interior, el vaho de aquella mujer de carácter férreo; estarcida con notas de la refrescante belleza de la jovencita de la familia –Consuelo Quevedo– amiga entrañable del joven Gabriel en estas tierras.

Fernanda Del Carpio es un personaje cuya raíz real es esta casa, donde la magia habita los rincones, de la misma forma indeleble como el testimonio de por qué García Márquez tuvo siempre por costumbre escribir escuchando música.

No sabemos con certeza si fue aquí donde lo llevaron a navegar con Bela Bartok, pero sí sabemos que ensayó Zarzuelas para el teatro Mac Douall –ubicado en este mismo municipio– y también que hizo intentos para escribir la letra de un himno para el liceo con música del maestro Quevedo. El mismo del que deja fe en sus memorias con las siguientes palabras: “Nunca supo el maestro Guillermo Quevedo Zornoza, ni me atreví a decírselo, que el sueño de mi vida en aquellos años era ser como él”.

Líneas que reconfirman que García Márquez frecuentó esta casa y conoció muy bien sus costumbres, albergando en la memoria los detalles mezclados con otras muchas experiencias a lo largo de su vida que me hacen decir hoy que en la Casa Museo Quevedo Zornoza solo falta: “clavado en el portón y casi borrado por la lluvia el cartoncito más triste del mundo: Se venden palmas fúnebres.” (Márquez, 1997)