El vallenato en 9 reflexiones de García Márquez

Nueve frases de Gabo sobre la historia del vallenato, sus características narrativas, su evolución y su impacto en la obra literaria del escritor colombiano.

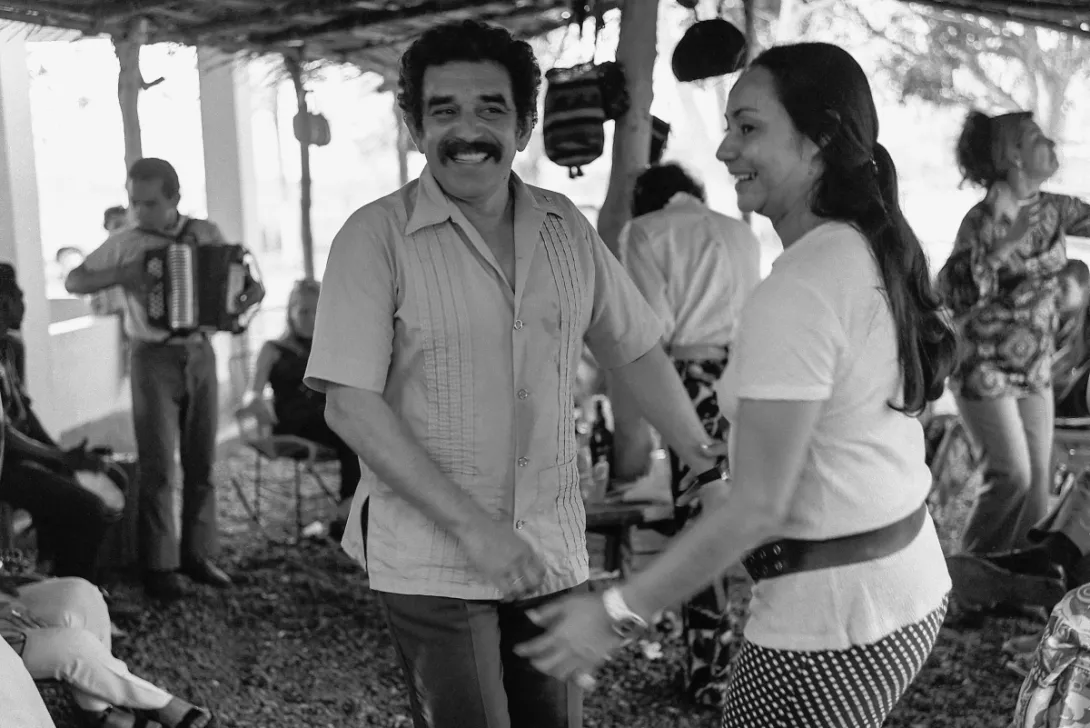

Pocos saben que el precedente más inmediato a la creación del Festival de la Leyenda Vallenata se dio en Aracataca en el año de 1966 y fue obra de Gabriel García Márquez con su amigo Rafael Escalona. Gabo había llegado a Colombia para asistir al Festival Internacional de Cine en Cartagena. Allí se encontró con Escalona, uno de los grandes compositores de la historia del vallenato, y le preguntó por las nuevas canciones que habían sido creadas en su ausencia. Como una forma práctica para actualizarlo, Escalona lo invitó a Aracataca para que oyera a todos los conjuntos que él pudiera convocar en la región. Así fue como Aracataca se llenó de acordeoneros y juglares que entonaron sus nuevas composiciones. Al día siguiente, la periodista Gloria Pachón, corresponsal del periódico El Tiempo, publicó una nota titulada “Gran Festival vallenato en Aracataca”.

El vallenato sería por siempre un género musical que acompañaría a García Márquez por el resto de su vida. Cuando la Academia Sueca anunció que era el ganador del Premio Nobel de Literatura, en 1982, Gabo no dudó en llevar a la ceremonia del premio a varios conjuntos vallenatos que entibiaron con su voz y el acordeón el frío invernal de Estocolmo.

Compartimos contigo nueve reflexiones del escritor cataquero en torno a este género musical del Caribe colombiano:

1. La lengua del acordeón

No sé qué tiene el acordeón de comunicativo que cuando lo oímos se nos arruga el sentimiento.

“Punto y aparte”.

El Universal, mayo de 1948.

2. Canciones de gesta

En Colombia existe un género de música que se llama vallenato, oriundo de la región que lleva ese nombre. Es más o menos de la estirpe del son y del merengue dominicano. Originalmente, hace muchos años, fue una canción de gesta, es decir, cantaba un acontecimiento real. Los autores de vallenatos pasaban por un pueblo, conocían un acontecimiento y lo divulgaban cantando por toda la región. Después, con el tiempo, se popularizó y ya hay una producción comercial, paralela a la producción natural. El hecho de que sean canciones que cuentan hechos reales me dio la idea de Cien años de soledad.

“García Márquez y la música”.

Revista Opina, 1984.

3. Cuentos cantados

En Aracataca, cuando ya tenía la pasión de que me contaran cuentos, vi, muy niño, el primer acordeonero. Los acordeoneros que salían de la provincia de Valledupar, que aparecían en Aracataca contando las noticias de su región. Y recuerdo haberlo visto la primera vez porque era un viejito que estaba sentado en una especie de feria que había en Aracataca y tenía el acordeón puesto en el suelo al lado de él y yo no sabía qué instrumento era, qué cosa era eso. Y me quedé ahí esperando a ver qué era, hasta que de pronto él sacó su acordeón y ahí conocí el acordeón, porque el acordeón no es un instrumento autóctono de Colombia. No lo había visto. Lo vi, y entonces el hombre empezó a cantar un cuento, a contar una historia. Y para mí fue una revelación, cómo se podían contar historias cantadas, cómo se podía saber de otros mundos y de otros países y de otras gentes a través de las cosas que contaban cantado.

“Entrevista radial a Gabriel García Márquez”.

Caracol Radio, mayo de 1991.

4. Vallenatos que narran como las abuelas

Mis influencias, sobre todo en Colombia, son extraliterarias. Creo que más que cualquier otro libro, lo que me abrió los ojos fue la música, los cantos vallenatos. Te estoy hablando de hace muchos años, cuando el vallenato apenas era conocido en un rincón del Magdalena. Me llamaba la atención la forma cómo ellos contaban, cómo se relataba un hecho, una historia, con mucha naturalidad. Esos vallenatos narraban como mi abuela.

“Entrevista a Gabriel García Márquez. El viaje a la semilla”.

El Manifiesto, septiembre y octubre de 1977.

5. La importancia de la Escuela Sabanera

Lo más importante de la historia del vallenato es cuando surge la Escuela Sabanera del departamento de Bolívar. Anteriormente solo se conocían la escuela del César y la de La Guajira. Pero lo que verdaderamente innova a esta música es la escuela sabanera. Que podríamos llamar sinuano–sabanera, que yo encuentro que es muy auténtica y muy ortodoxa.

“Cuando Escalona me daba de comer”.

Revista Coralibe, abril de 1981.

6. El vallenato urbano

El vallenato urbano es algo que no es posible impedir. No se puede impedir que una cosa evolucione, como no se puede impedir, por ejemplo, que el lenguaje evolucione. Porque entonces estaríamos escribiendo como en la Edad Media. La vida no la para nadie. Si hay acordeoneros y compositores que viven en la ciudad, entonces sus vivencias y experiencias son urbanas y a ellas tienen que referirse. El vallenato siempre está remitido a su realidad. Ella es su servidumbre. Ese es su destino.

“Cuando Escalona me daba de comer”.

Revista Coralibe, abril de 1981.

7. Contra la academización del vallenato

A mí lo que me preocupa es la tendencia que hay hoy de academizar el vallenato: hacer la academia del vallenato para decir cuál es legítimo y cuál no lo es. Eso es lo que le critico a la Real Academia de la Lengua: tiene preso al idioma, es una academia de policía que agarra las palabras y las pone presas, y las que no están ahí dentro no se pueden usar. No podemos hacer lo mismo con el vallenato. El lenguaje lo hace la vida, lo hace la calle y el vallenato lo está haciendo la gente.

“Gabo habla del Caribe”.

Fundación Ernesto McCausland, 1994.

8. Cien años de soledad: un vallenato de 450 páginas

¿Qué es Cien años de soledad? Pues, no es más que un vallenato de 450 páginas, realmente eso. Lo que hice con mi instrumento literario es lo mismo que hacen los autores de vallenato con sus instrumentos musicales. Solo que yo lo hice con unas posibilidades literarias más evolucionadas, porque una novela es un producto más culturalizado, pero el origen es el mismo.

“García Márquez y la música”.

Revista Opina, 1984.

9. Francisco el Hombre, reemplazo de Melquíades

Hay un personaje en Cien años de soledad, que es Francisco el Hombre. Durante mucho tiempo yo estuve dudando si en vez de Melquíades, introducía a Francisco el Hombre, es decir, que Cien años de soledad fuera narrada por alguien, como efectivamente es narrada en sánscrito por Melquíades. Y durante mucho tiempo estuve dudando si no podría ser mejor que fuera cantada por Francisco el Hombre.

“Amnistía es sólo parte de la paz”.

El Mundo y Caracol Radio, octubre de 1982.

Recomendados

¿Compartir o no compartir? Mi dilema con el video de María del Pilar Hurtado

El video mostraba una realidad importante, pero, ¿era necesario ‘retuitearlo’? Una reflexión personal.

Por un lado, era importante. Más que eso: compartir ese video era casi un deber moral. En él un niño, su hijo, grita de dolor sobre el cuerpo de la líder social María del Pilar Hurtado, asesinada el pasado viernes en Tierralta (Córdoba). Es justo que la tragedia nacional, de la que nos escondemos en nuestras trincheras de las ciudades, nos salpique de vez en cuando. Parecía justo hacer que les salpique también a otros.

Pero, por otro lado, algo parecía no encajar. La reacción que despertaba el video era demasiado obvia, su narrativa era demasiado perfecta —y eso siempre es una señal de alarma. Seguramente la mayoría de los colombianos no sabíamos nada más allá de lo que se decía en aquellos mensajes iniciales: asesinaron a una líder social más en otro pueblo olvidado por esta nación. La habían amenazado, como a tantos otros. Pero bastaba detenerse un segundo para darse cuenta de que, en realidad, no podíamos saber si el video sí mostraba lo que decía mostrar.

Lo primero era saber lo básico: ¿El video no había aparecido antes en otra parte, con ocasión de alguna otra desgracia? Averiguarlo es relativamente fácil, pero descartarlo es bastante difícil: el hecho de que no hubiera sido publicado antes en algún rincón de internet no demuestra que sea legítimo; solo muestra que no lo podemos encontrar. Su autenticidad solo se puede verificar en terreno; y afortunadamente los medios hicieron ese primer trabajo. Pero pronto surgieron nuevas dudas: un supuesto comunicado de la alcaldía de Tierralta decía que Hurtado no era líder social, según una supuesta declaración que su esposo ofreció en una reunión con representantes de las autoridades.

El comunicado tampoco olía bien. Estaba firmado por un alcalde encargado cuyo nombre era difícil de verificar, y usaba un logo de la Alcaldía de la ciudad que no es el que aparece en su perfil de Facebook. Además, tal como ocurrió con el video, muchos de los usuarios que lo compartían (no todos) tenían un claro interés político.

Pero, al mismo tiempo, el texto menciona como testigos a varias personas en cargos que sí tienen, y en su pie de página reproduce números de teléfono y direcciones que coinciden con las que aparecen en la página web de la alcaldía, donde además aparece el logo que se reproduce en el papel. El alcalde podría haberse ido de vacaciones; estamos a mitad de año. Y quizás el nuevo logo es reciente y la administración no ha podido cambiar toda su papelería. Por más que hubiera cosas que quizás no cuadraran, en ese momento no era posible asegurar que el documento fuera falso.

Los medios no parecían menos confundidos. A esa hora, la tarde del viernes, algunos daban fe del documento y otros reproducían la versión inicial. Confirmar era difícil, quizás los funcionarios no contestan el teléfono a esa hora. La duda persistía y por eso decidí no compartir el video en mis redes sociales, ni referirme más al tema.

¿Necesitamos de tanta crudeza? ¿Tenemos que oír los gritos de su hijo para entender qué ocurrió con Hurtado?

También tenía —tengo— una duda más profunda: ¿Necesitamos de tanta crudeza? ¿Tenemos que oír los gritos de su hijo para entender qué ocurrió con Hurtado? Aún no encuentro una respuesta que me convenza. Cerrar los ojos y los oídos quizás hace que la guerra se vuelva un concepto abstracto, algo que solo les pasa a los demás. Ver el video y ayudar a que todos lo vean podría convencer a alguien más de que estamos frente una emergencia, de que nuestra inacción frente a esto es inmoral. Pero, por otro lado, alguien tiene que mantener la cabeza fría en medio de este cruce de medias verdades y de palabras incendiadas de los políticos.

Ya en el fin de semana se supieron cosas nuevas. La Defensoría del Pueblo negó que su funcionaria hubiera estado presente en la reunión con el esposo de Hurtado, como dice el comunicado. Y se denunció que el alcalde de Tierralta —el mismo que quizás estaba de vacaciones— estaría involucrado en un conflicto de tierras con Hurtado. Eso podría tener muchas consecuencias; la menos importante es que había motivación de la Alcaldía para publicar el comunicado que se publicó. El alcalde negó que el conflicto siguiera vigente.

Pero hoy, cinco días después del asesinato de Hurtado —cinco días de bulla en las redes, de indignación (honesta o no), de declaraciones de decenas de políticos y gobernantes, de cubrimiento cercano de los medios—, aún no sabemos la cuestión más básica: ¿por qué mataron a Hurtado?

Las opiniones expresadas en este artículo reflejan el punto de vista del autor, y no representan la posición del Centro Gabo ni de la FNPI.