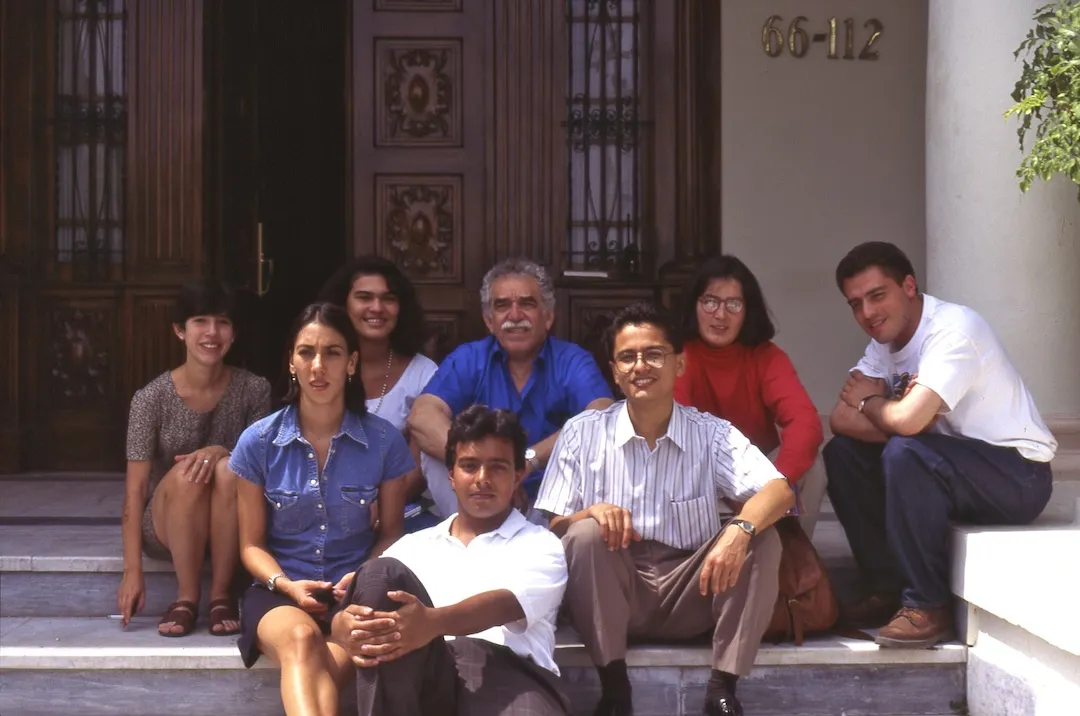

El debut de Gabo como maestro de su fundación

Así fue el primer taller de reportaje que dictó el nobel en la fundación que hoy lleva su nombre, del 24 al 28 de mayo de 1995, en Barranquilla.

Llevó a un perfilador de retratos hablados y allí, en una casona de estética republicana, en medio del señorial barrio El Prado, en Barranquilla, lo hizo dibujar a una de las alumnas para que todos se dieran cuenta de las posibilidades de la descripción, ese poderoso instrumento del relato que muchas veces se diluye en la marejada de verbos que plagan los textos periodísticos.

Era mayo de 1995 cuando se conocieron Tatiana, Winston, Sylvie, Luz María, Luis Francisco, José María, Carlos Alberto, Andrés, Mónica y Francesca. Y Gabo. Cuando juntos hicieron el ejercicio de descripción junto al investigador del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-. Y cuando juntos cenaron, una noche y otra, durante cinco días, escuchando las anécdotas de Gabo y Cortázar, Gabo y sus ganas de ser Kafka, Gabo y sus historias primigenias, antes de ser lo que acabaron siendo: Crónica de una muerte anunciada, El general en su laberinto, Relato de un náufrago…

**

Era el runrún del momento. Las redacciones se iban enterando de a poco que Gabriel García Márquez, el Nobel de Literatura, erigido en lo más alto del pedestal de las letras universales, iba a dictar un taller de reportaje con la fundación que recién se había inventado. Y en Barranquilla.

No había nada de mentira en el rumor. Aunque era una verdad increíble. Garciamarqueana, digamos.

**

Tatiana Escárraga llegó porque la eligieron, luego de escribir un texto para la edición dominical de El Heraldo, donde trabajaba, sobre la noche en que, durante un concierto de Joe Arroyo, acabó coincidiendo con Gabo y conversando con él. Andrés Grillo y Luz María Sierra llegaron de carambola, porque los primeros elegidos en sus respectivas redacciones -Cambio 16 y El Tiempo- no pudieron asistir, y ellos se ganaron entonces ese lugar. Cada uno recuerda cosas distintas, aunque todos se emocionen por igual. Cada uno ayuda a reconstruir los días del primer taller que Gabo dictó en la fundación que hoy lleva su nombre -para entonces, Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, o FNPI- con sus historias, pero coinciden en una: en la del hombre que hacía retratos hablados.

No quería gente mayor: quería jóvenes -ojalá que no superaran los 30 años- a quienes pudiera transmitirles el caudal de conocimiento que él fue acumulando, entre prueba y error, hasta convertirse en el referente que ya era para entonces.

Recuerdan todos también que les costaba imaginarse a García Márquez en su faceta como maestro, como educador. Siendo nobel, ¿qué ganas tendría uno de enseñarle a unos ‘pelaos’, algunos sin siquiera terminar la universidad? Gabo las tenía todas, y además, una preocupación, como señala Tatiana, su alumna por entonces: “Que las universidades no estuvieran enseñando bien el periodismo”. Y tenía razón.

**

“Descubrirlo en esa faceta fue como una revelación, porque realmente era magnífico, era un gran maestro. Cambió mi percepción previa que tenía sobre él, muchísimo, en este y en el taller que tuve la oportunidad de tomar con él en Madrid ese mismo año. Más que enseñar, lo que quería era poder transmitir su conocimiento y hasta qué punto el periodismo había sido tan importante en su carrera como novelista. Eso para mí fue una sorpresa muy grande”.

Andrés Grillo llegó de Bogotá al taller, fascinado con la idea de conocer a quien leía desde los 11 años. Puede hoy mencionar con precisión las referencias de periodismo que Gabo halló y les compartió, como John Dos Passos, y cómo lo sorprendieron los escritos de periodismo más militante que aún no había descubierto del autor colombiano.

Guardó todas las lecturas que García Márquez les entregó a lo largo de esos cinco días, y aunque hoy su oficio de editor lo mantenga algo alejado de las aulas, no fue sino hasta hace muy poco que dejó de compartirlas con las generaciones de estudiantes que pasaron por él en algunas de las más reconocidas facultades de periodismo de Colombia.

Y si guarda eso, ¿cómo no conservar las principales lecciones de un taller de esas proporciones? “Uno: que la realidad siempre supera a la ficción. Y dos: Que un dato falso en una historia periodística falsea toda la historia, y que un dato verdadero en una historia literaria le da toda la verosimilitud”.

**

Debe ser por eso que Luz María Sierra no recuerda el tema que ella eligió para contar en uno de los ejercicios propuestos en el taller, sino el de un compañero que eligió la historia de una mujer “que estaba como loca, que se enamoró personaje que era como alguien que recaudaba impuestos, y la señora terminó haciendo un matrimonio con ese hombre, pero sin la presencia de él”.

Pese a todos los ingredientes garciamarqueanos, y contra todo aparente pronóstico, Gabo sugirió que era mejor no tocar un tema así, puesto que se salía de los límites de cualquier verosimilitud, y hasta en el realismo mágico debe haber cierta dosis. “Me pareció súper interesante la lección que nos dio ese día…”.

Derribó prejuicios, pero también dejó ver sus obsesiones. Lo de contar historias hasta ‘las mil y quinientas’ -como se dice en el Caribe que tanto amó para hiperbolizar el tiempo-, pasadas las ocho de la noche, y que los alcanzaba en la cena en cualquier restaurante de la ciudad. O lo de llevar a esos primeros alumnos al cementerio local para buscar historias y casi enloquecerse con una, como esa de la depuración del cuerpo de policías en Barranquilla, en la que cayó un uniformado que recientemente había descubierto el caso de una universidad que compraba cadáveres de habitantes de calle para usarlos en los laboratorios de su facultad de Medicina.

**

Fue maestro, conversador y editor. De una nobleza y generosidad que Tatiana describe de la mejor manera posible, sin dudarlo: “como su personaje de Un señor muy viejo con unas alas enormes”. Podría ser, si se quiere, la de un señor muy bueno con unas alas enormes, que se iba a pie luego del taller, en la casona Villa Heraldo, a su casa en Barranquilla, también en el barrio El Prado, y al que se podía acompañar caminando junto a él. La de quien podía hacerlo todo por un alumno prodigioso, como bien los tuvo, aunque jamás reconociera que era él quién estaba detrás, haciendo su magia, para lograr una beca, un taller, una oportunidad.

Andrés Grillo, Tatiana Escárraga y Luz María Sierra han ganado todos el Premio de Periodismo Simón Bolívar. No debe ser gratuito haber llegado, por una razón u otra, a ese taller que quedará para la historia como uno de los más importantes de la historia de la Fundación Gabo, y de su creador mismo, quien no solo se encargó de dejar un legado excelso en la literatura y en el periodismo, sino en la vocación del maestro, de quien enseña, porque solo quien conoce el genuino valor de la educación se empeña en cultivarla. Esa educación que, como no se cansaba de repetir, “nos abra al fin -y para siempre- la segunda oportunidad sobre la tierra”.

Recomendados

Los de Sucre: parte de la estirpe que hizo nacer a Macondo

Los sucreños que participaron en la formación cultural de Gabriel García Márquez.

Mientras escribo estas líneas ya Gabriel José de la Concordia García Márquez y su obra han demostrado de sobra ser inmortales. Reconocido a lo largo y ancho del planeta, al día de su muerte (abril de 2014) se habían vendido oficialmente alrededor de 50 millones de copias de su obra cumbre: Cien años de soledad. Una cifra que sabemos que está destinada a seguir aumentando. Como él mismo lo aseguró: esa obra ha terminado vendiéndose como salchichas. Asunto que, tal cual ha pasado con Cervantes y Shakespeare -en España e Inglaterra respectivamente- está vinculado con una oportunidad enorme para Colombia, entre otras porque como lo he dicho tantas veces: ¡solo nos dejó la inmortalidad!, al asegurar que no hay una línea de su obra que no esté basada en la realidad. Una realidad que es sin duda Colombia.

Son innumerables las investigaciones que se han hecho alrededor de la vida y obra de García Márquez, y muchas más las que están por venir. Yo misma llevo 20 años en ello y cada día corroboro que su magia es infinita, una magia cocinada a fuego lento desde su niñez, cuyo anecdotario es tan impresionante como su obra misma. Escenario atravesado por un territorio colombiano en particular: el departamento de Sucre.

¿Cómo así que atravesado? Sí, es un territorio trasversal en la juventud de García Márquez, no solo por los retazos de vida habitados en Sincé y Sucre-Sucre, si no principalmente por los sucreños que una y otra vez le extendieron su mano generosa, a él y su familia, dando puntadas definitivas en el devenir vital del escritor.

Jaime García Márquez -el primero de la prole nacido en Sucre-Sucre- me enseñó cuando nos conocimos, hace un par de décadas, que Macondo es primordialmente un estado del alma. A ello me atrevo a sumar otra consideración: es un estado del alma que se nutrió de otras almas, como las que en una reciente investigación con Frank Acuña hemos denominado: Los de Sucre.

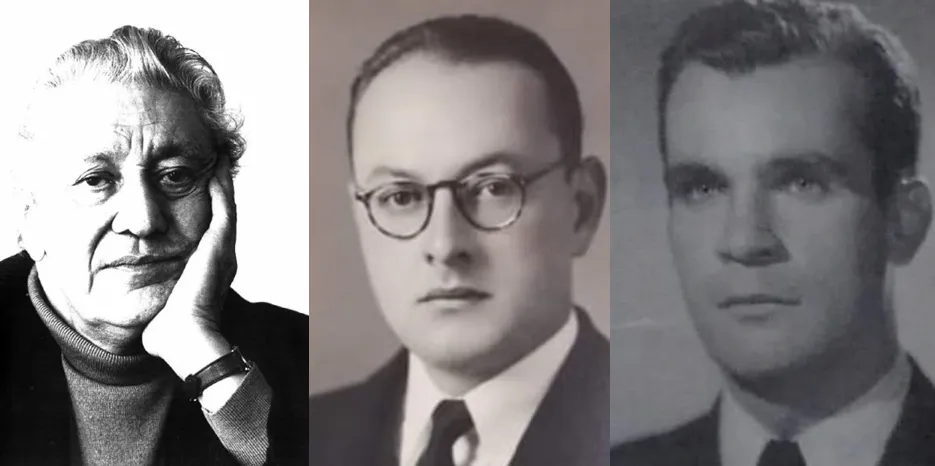

Todo inicia en 1943 cuando a bordo del buque David Arango, el escritor en ciernes se dirigía hacia Bogotá en busca de una beca para continuar los estudios secundarios que había abandonado en el Colegio San José de Barranquilla. Su nombre: Adolfo Gómez Támara. Su profesión: abogado. Su origen: Sincelejo. Su misión: enviar al joven García Márquez a encontrarse con su vocación de escritor.

Embebido en sus lecturas, sentado en la cubierta, Gómez Támara parecía abstraído del mundo, pero realmente estaba muy atento a la música que sonaba. En particular a un bolero que cantaba el entonces casi adolescente García Márquez, en compañía de los músicos del barco. No lo dudó, le pidió al chico transcribir la letra de una pieza para interpretársela a la novia que lo esperaba en la capital. El joven no solo lo hizo gustoso, sino que le dio los trucos de interpretación, sin saber lo que la gratitud de este hombre le deparaba.

Al llegar a la estación de la sabana en Bogotá, Gómez Támara le regaló un ejemplar de El doble de Dostoievski. Días después, mientras García Márquez hacía la fila en el Ministerio de Educación Nacional, volvería a encontrárselo, con la sorpresa de que justamente él era el director nacional de becas. Gómez Támara lo sacó de la fila, le indicó el camino a su oficina y aunque no lo envió al San Bartolomé -como quería su madre, doña Luisa-, le consiguió un cupo en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá: primer colegio laico de Colombia donde el profesor Calderón Hermida descubriría su vocación literaria, Carlos Martin y los Piedracelistas estimularían su sensibilidad, y conocería a su héroe de aquel tiempo, el compositor Guillermo Quevedo Zornoza, quien le daría la oportunidad de aprender a escribir a máquina, en esa ciudad salina donde años después se me permitiría identificar el convento donde nació el penúltimo Buendía, y donde aún están los aposentos y el piano de Fernanda Del Carpio.

Y si llegó a Zipaquirá por un sucreño, también se divirtió y salió de allí con un sucreño: el negro Pale. José Palencia, un joven nacido en Sucre-Sucre, compañero de parrandas del estudiante cataquero y de último año escolar en el liceo zipaquireño, donde gracias a la posición de su familia terminó dotando un grupo musical, regalándole el primer traje formal a García Márquez y llevándolo más de una vez en avión de vacaciones a la casa materna. Amén de hacer de ese tiempo en el helado paraje andino, uno sin duda más cálido.

Calidez que se reiteró en el cuarto de pensión de la Calle del Florián en el centro de la Bogotá de 1948, donde vivía García Márquez mientras estudiaba primer año de derecho en la Universidad Nacional, compartiendo habitación con el entonces estudiante de medicina nacido en Sucre-Sucre: Manuel Domingo Vega, quien quedará en la historia de la literatura universal como el hombre que le mostró a Premio Nobel de literatura 1982 la viabilidad de trabajar con lo mágico y lo paranormal en la literatura, prestándole La metamorfosis de Franz Kafka. Amén de que con toda certeza fue uno de los amigos que lo acompañaron y apoyaron en el siniestro 9 de abril, cuando tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán la ciudadanía entró en desmanes que incendiarían la pensión y la historia de Colombia en adelante.

Trasegar de letras que pasó de la fantasía a la responsabilidad el día que Jorge Álvaro Espinoza -nacido en Sincé Sucre-, después de que le publicaran al escritor su primer cuento en el diario El Espectador en septiembre de 1947, le hizo caer en cuenta de que eso de ser escritor implicaba un compromiso, una disciplina y una alta calidad, que como ya sabemos tantos años después, es sello indiscutible de la producción literaria del nobel colombiano.

Vocación desaforada que no siempre se alimentó de manera tan santa… La librería se llamaba La Gran Colombia y quedaba en las inmediaciones de lo que hoy se conoce como Parque del Rosario en el centro de Bogotá, era propiedad de Carlos H Pareja, uno de los intelectuales más prominentes que ha tenido el departamento de Sucre, con una importante producción literaria y poética bajo el seudónimo de Simón Latino. El mismo que se hacía el de vista gorda cuando los estudiantes universitarios iban a robarse novedades literarias, hasta el día que García Márquez descubrió que H Pareja era de Sincé y medio pariente de su padre, y se encargó de detener la osadía de varios de sus compañeros de universidad, abriendo la oportunidad a préstamos editoriales y diálogos de gran riqueza intelectual.

Diálogos e ideas enriquecidas en el inicio de su ejercicio periodístico en el diario El Universal de Cartagena -poco después de llegar a esa ciudad en abril de 1948 por el cierre de la Universidad Nacional tras el Bogotazo-, con un virtuoso de las artes y las letras nacido en Tolú: Héctor Rojas Herazo, quien no dudó del prominente futuro de aquel muchacho delgado de mirada profunda en las conversaciones de final de la jornada en el Camellón de los mártires. Un miembro muy importante del grupo de amigos que García Márquez cultivó en aquellos días en La Heroica mientras seguía haciéndose camino al andar.

Particular devenir de uno de los colosos globales de las letras, que nuevamente en Cartagena de Indias, a principios de los años 50, cuando su familia materna se traslada allí desde Sucre-Sucre, y mientras él trabajaba ya en el periódico El Heraldo de Barranquilla, aparece un nuevo apoyo sucreño.

Hermógenes Martínez -conocido al interior de la familia como Hermógenes Sol-, medio hermano de Gabriel Eligio García Martínez -padre del escritor-; le dio a la prole el apoyo para conseguir una casa en el Pie de la Popa, amén de gestiones para lograrle trabajo a varios miembros de la familia, dándole el bote de remos que le permitiría a García Márquez continuar con su destino hacia la gloria.

Mismos años -exactamente enero de 1951- en que otro sucreño, aunque de manera lamentable, resultaría su inspiración… Lo supo por medio de su novia Mercedes Barcha: Cayetano Gentile, su amigo en Sucre-Sucre había sido asesinado a manos de los hermanos Chica en nombre de la honra de su hermana Margarita. Una historia, que hoy es conocida por lectores de todo el mundo bajo el título de Crónica de una muerte anunciada.

Tradición de presencia sucreña qué décadas después ha continuado Carlos Martínez Simahán -hijo de Hermógenes Sol-, prominente político nacido en Sincé que se encargó décadas después de procurarle un buen empleo a Margot García Márquez -quien fue determinante en la manutención de la familia hasta que tiempos mejores llegaron para sus hermanos-. Acción que reiteró con Aída García Márquez cuando ella se salió del convento y que calla con la gallardía propia de todos estos sucreños que con vocación generosa apoyaron el fluir de la historia de la literatura hispanoparlante de talla mundial.

Este es un puñado de hombres que confío sean ejemplo para los sucreños de este tiempo, para que estén a la altura de la responsabilidad, la oportunidad y el compromiso de hacer parte de la estirpe que hizo nacer a Macondo.